自助・共助・公助で災害に備えましょう

天災は、忘れたころにやってくる・・・

天災(災害)は、その恐ろしさが忘れさられたころに再び起こるものであるから、用心を怠らないこと、油断は禁物であるという戒めの言葉です。

災害には、地震や風水害などの自然災害や、人為的な原因などによって、人の生命や財産、社会生活に大きな被害が生じる現象があります。

災害での被害を最小限に抑えるためには、例え長い間、災害が起こっていなくても、日常的に災害へ備えることが重要です。

災害への備え

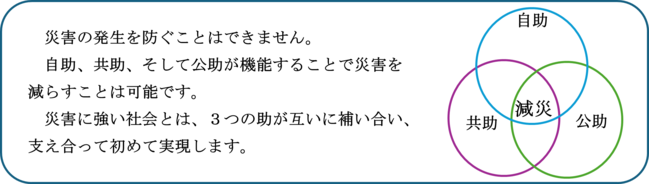

災害への備えを考えるとき、「自助」「共助」「公助」の3つに分けることができます。

「自助」とは、災害が発生したときに、まず自分自身の身の安全を守ることです。この中には家族も含まれます。

「共助」とは、地域やコミュニティといった周囲の人たちが協力して助け合うことをいいます。

そして、市町村や消防、県や警察、自衛隊といった公的機関による救助・援助が「公助」です。

自ら取り組む「自助」

自助とは、自分やその家族の身の安全と財産を守ること

平時の備え(非常持出品や備蓄品の準備、避難所の確認など)や自分の判断で早期に避難行動をとることを指します。

地域で協力して取り組む「共助」

共助とは、地区やコミュニティの人同士が互いに協力し助け合うこと

平時の避難訓練や資機材の準備、災害時に地域の災害時要援護者(高齢者や障害のある方など災害時に手助けが必要な方々)への避難協力、初期消火活動や救助、避難誘導などを行うことを指します。

災害時は共助の前に自分や家族の安全を確保することが大切です。

行政、公的機関が取り組む「公助」

公的機関による支援など取組みのこと

自治体や警察、消防、自衛隊などが行う支援物資の提供や救助活動、平時の備蓄や防災啓発活動を行うことを指します。

「自助」「共助」の大切さと「公助」の限界

大規模災害では、役場などの公的機関はその対応などに追われ、全ての人を迅速に支援することが難しくなります。

平成7年に発生した阪神淡路大震災では、自助や共助により助かった人が全体の約8割を占め、公助を大きく上回っているとの調査結果(内閣府)が出ており、災害発生直後は公助だけに頼ることができません。

災害からの被害をできる限り少なく抑えるためには、平常時から、自ら取り組む自助、地域で取り組む共助を実施し、大規模災害に備えることが必要になります。

いざというときに備え、日常的に防災を意識して取り組みましょう。

役場からのお知らせ

規模の大小を問わず、自主的な防災活動をサポートします。

防災訓練や出前講座などを検討している又は興味がある地区や団体、グループの方は、総務課危機管理係までお気軽にご相談ください。