災害時の安否確認方法

家族みんなが携帯電話を持っている場合でも、災害時は回線がつながりにくくなるため、連絡がとれない場合があります。

家族が別々の場所にいるときに災害が発生した場合に備えて、日頃から安否確認の方法や集合場所などを話し合っておきましょう。

通信事業者が提供する伝言板サービスの利用

災害発生時は、各通信事業者が通信の混雑の影響を避けながら、家族や知人との間での安否の確認や避難場所の連絡等をスムーズに行うため、固定電話・携帯電話・インターネットによって、「災害用伝言サービス」を提供します。

災害時伝言ダイヤル(171)

災害用伝言ダイヤル(171)は、「171」に電話することで利用できます。

被災地の方などの電話番号および携帯電話等の番号をキーとして、安否等の情報を音声情報として蓄積し、録音・再生できるボイスメールです。

伝言の録音方法(NTT西日本) <外部リンク>

伝言の再生方法(NTT西日本) <外部リンク>

災害用伝言板(web171)

災害用伝言板(web171)は、インターネットを利用して被災地の方の安否確認を行う伝言板です。

電話(音声)による「災害用伝言ダイヤル(171)(電話サービス)」と違い、伝言情報(テキスト)の登録・閲覧を可能としています。

利用には事前に「利用者登録」が必要です。

詳しくは「NTT西日本ホームページ<外部リンク>」をご確認ください。

各通信事業者が提供する災害用伝言板

ご契約の通信事業者でも携帯電話からインターネット接続機能で、被災地の方が伝言を文字によって登録し、携帯電話・PHS番号をもとにして全国から伝言を確認できます。

※ご利用については、各社のホームページでご確認下さい。

【利用体験について】

災害用伝が言サービスは、災害発生時に電気通信事業者により自主的に運用されるものですが、以下の体験利用日にも運用されており、体験することができます。

体験利用日に使い方を確認するとともに、災害時の安否確認方法を予め決めておくなど、いざというときに備えるようにしましょう。

毎月1日、15日

正月三が日(1月1日~3日)

防災とボランティア週間(1月15日~21日)

防災週間(8月30日~9月5日)

上記以外にも体験利用日を設けている場合があるので、ご確認ください。

SNS (ソーシャルネットワーキングサービス)の利用

SNS (ソーシャルネットワーキングサービス) は情報収集や安否確認に役立ちます。

電話回線が混雑する場合でも連絡を取り合ったり、情報交換をしたりすることができます。

便利な反面、情報源の信頼性を確認し、デマや嘘の情報に注意する必要があります。

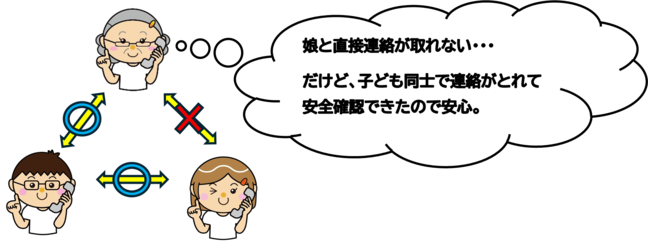

その他の確認手段(三角連絡法)

離れた場所に住む家族や親せき、知人で連絡先を決め、そこを中継点にして家族の安否確認や連絡を取る方法です。

これは携帯電話やメールを使わない方にも活用できる方法です。